PLAZA GIRARDOT

Propuesta elaborada por las docentes Sayaní Rivodó, Coromoto García y Mirna Sojo de la

UTGU Aragua. Junio 2021

PROCESOS PARA EL AVANCE POLITICO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL MAGISTERIO SAMUEL ROBINSON.

ESTIMADO MAESTRO ARAGÜEÑO.

Hemos creído conveniente para el actual momento histórico, volver sobre la huella dejada por Movimiento Pedagógico Aragüeño en los periodos 2000-2013 donde se dieron creaciones e innovaciones para avanzar en la Educación Liberadora, la Formación Permanente del docente y la Investigación desde los contextos. Fueron años de renacer en la pedagogía donde se avanzó hacia la Escuela como Centro del Quehacer Comunitario, hoy entregamos los legados para que retomemos esa huella dejada en el tiempo.

En este momento histórico que vivimos aportamos un conjunto de métodos que pueden servir para avanzar en la Comunalidad y en la Comunalización de la Educación porque nos permitirá desde la UNEM Samuel Robinsón avanzar en la pertinencia sociocultural de no solo de los aprendizajes y formación del maestro que necesitamos sino avanzar en el contexto comunal para ahondar en el proceso de consolidación del Estado Comunal a través de los Proyectos Populares de investigación.

Los métodos aquí compilados han sido revisados pensando en la Comuna, y ellos nos ayudaran a integrarnos de manera más estratégica en los territorios pudiendo así dejar saldos positivos a nuestro proceso Bolivariano. Estos métodos se basan en la indagación de diversos tipos y que pueden integrar los programas de formación cualesquiera sean estos en el trabajo colectivo pensando ahora si, en el lugar. Estos métodos nos darán proyectos interesantes que se mimetizarán con los colectivos comunitarios, comunales, sociales en el abordaje conjunto de lo que ellos arrojen pudiendo así educar en sororidad y alteridad permanente.

Queremos que la educación y la formación en nuestro Estado sea pensada y desarrollada en las posibilidades que nos da la lugarización, el territorio y de lo que sus habitantes sean capaces de hacer para revertir el estado de las cosas y hacerla lo mejor que podamos, con compromiso y conciencia para un mejor vivir.

La Unidad Territorial de gestión Universitaria, La Unidad Local de Gestión Universitaria y la Dirección de Educación del Estado Aragua en la persona del Prof. Leonardo Alvarado nos hemos planteado como objetivo abordar los aspectos formativos de manera integral en los territorios donde convergen los grupos de maestros de la UNEM Samuel Robinson esto es dentro de cada escuela, de manera focalizada pero trabajo en colectivo de manera directa para apuntar en sinergia el trabajo que de manera sostenida realizan Asesores y Tutores a través de los proyectos y trayectos de estudios con los participantes.

Es la acción política dentro de los territorios y los proyectos populares integrados y pertinentes que podemos hacerla en transformación de manera colectiva y sistemática. Es el reto y el desafío de esta universidad, cómo lograr sus objetivos transformadores no solo del maestro sino de los que con él comparten los espacios escolares y comunales.

Deseamos los mejores de los éxitos para nuestra Aragua Potencia y que hagamos de la Educación el deseo Rodrigueano: el fin de la socialización, no es más que hacer menos penosa la vida.

Equipo Unidad Territorial de Gestión Universitaria (UTGU)

Coromoto García, Sayaní Rivodó, Nathaly Rivero, Mirna Sojo.

Autoridad única de Educación Prof. Leonardo Alvarado Cabrera.

Septiembre 2019.

Qué nos mueve.

Los procesos inherentes a la transformación educativa del Estado Aragua a través de la UNEM Samuel Robinsón desde la perspectiva planteada en el documento rector y desde los aspectos abordados en el I Seminario Nacional de las UTGU - UNEM nos plantea al equipo del estado Aragua repensar las aristas e implicaciones de este asunto.

A partir de este escrito planteamos reorganizar varios aspectos de nuestra Universidad contextualizándolo a nuestro estado, sus contextos y sujetos que impulsan la formación en todos los municipios. En ese sentido, es necesario tener presente en todo momento la forma en que haremos sinergia e integración de todos los aspectos de nuestro trabajo resguardando las responsabilidades de cada uno de nosotros y nosotras.

Los tutores. Organizan y preparan a los asesores y facilitadores de sus respectivas áreas académicas. Ubican a sus participantes en centros de formación pedagógica y velan porque sus áreas se desarrollen de manera óptima y eficiente las comunidades de aprendizajes. Los tutores y tutoras dirigen la formación académica. Es importante entender y comprender esto.

Los facilitadores y Asesores. Están encargados de dar la formación y hacer los seguimientos respectivos para la prosecución y culminación de sus participantes. Los asesores y facilitadores tienen en sus manos la responsabilidad directa del cambio de conciencia de los maestros en función de los principios y orientación política a los participantes. Los asesores y facilitadores ejecutan los programas de formación académica en las áreas de su competencia.

Unidades Locales de Gestión Universitaria.(ULGU) es la estructura local universitaria cuyo propósito es tener claro su territorio universitario, conjuntamente con los tutores, asesores y facilitadores esta unidad coordina, planifica y hace seguimiento a todos los procesos tanto pedagógicos como administrativos. Es una unidad política.

Unidad Territorial de Gestión Universitaria (UTGU). Es la Unidad que a nivel regional viabiliza todos los procesos inherentes a nuestra Universidad, coordina y planifica conjuntamente las acciones, políticas universitarias con coherencia y a partir del documento rector. Es una Unidad Estratégica.

Los participantes UNEM, son los beneficiarios de la educación universitaria, pero además de ellos son maestros y maestras en ejercicio, por tanto, sujetos políticos de transformación tanto personal como

contextual, es decir su acción política incide en sí mismo y en los estudiantes a los que imparte educación, pero también incide en la escuela su clima y procesos pedagógico generales.

Dicho esto, tenemos una estructura universitaria territorializada, que se mueve y que está sujeta a dinámicas y circunstancias además de las realidades territoriales por ello nuestra universidad es compleja.

Hasta ahora hemos trabajado de esta manera, cada tutor o tutora desarrolla su área académica ajustados a los programas de formación. Lo académico es importante porque es el proceso que permitirá los conocimientos a los maestros y maestras en formación, de igual manera cada tutor a través de sus asesores y facilitadores impulsa el desarrollo o vinculación de estos conocimientos a la escuela donde el maestro realiza su práctica pedagógica. Esta labor se realiza a través de trabajos o proyectos de investigación que el Maestro realiza en la escuela.

Creemos desde la UTGU Aragua que esto está bien, pero que aún se tienen vacíos metodológicos en el trabajo de integración y vinculación de manera más sinérgica dentro de los espacios escolares, es decir cada maestro en formación realiza sus trabajos separados de la comunidad, del resto de la escuela y del resto de los maestros. Aunque se han dado iniciativas interesantes creemos que es necesario dialogar y poner en el debate qué buscamos con nuestra universidad y nuestras acciones. En ese sentido consideramos que el aspecto político de la formación juega y planteamos lo que nos falta para jugar sinérgicamente en el ajedrez complejo de nuestra universidad.

En la escuela convergen todos nuestros maestros en formación, razón por la cual, el trabajo político comienza y se desarrolla en la escuela dejando saldos en el cambio de conciencia del maestro y su incidencia en el medio cultural escolar, ahora esta visión desde el documento rector UNEM trasciende y debe impulsar los procesos comunales y comunitarios de su formación, es aquí donde entra el trabajo de la ULGU, UTGU, y todos los que la integran, en el acompañamiento de que esto sea en realidad un logro educativo y que nuestra universidad sea pertinente.

Los Proyectos integrados de formación en los contextos escolares son la clave para la transformación educativa y comunal. Es necesario que se entienda que si la escuela no cambia, poco habrá incidido la formación en los maestros, en ese sentido se plantea la superación de los estancos, disciplinas, áreas aisladas y se integren los maestros en formación dentro de la escuela para abordar la realidad de manera sinérgica y consciente de los cambios que se buscan, además de ellos debe dejar un saldo político organizativo denominado Movimiento pedagógico que oriente y trabaje por la educación, la pedagogía y la escuela liberadora. Es decir un ejército que impulse, sostenga y dinamice permanentemente los cambios y deje estructura pedagógica que sostenga el sistema educativo comunal.

Lo político se entiende como los procesos de acción que transforma la práctica y a los sujetos en el territorio y su incidencia en todos los actores que hacen vida en la comunidad.

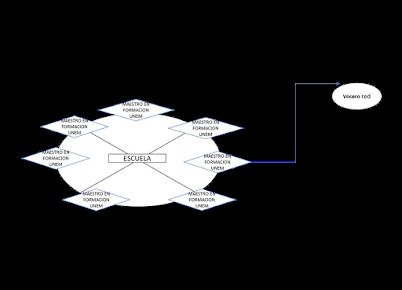

Los proyectos deberán armarse INTEGRADOS una vez levantado los contextos, los maestros en formación organizaran las acciones y orientaciones respectivas de manera coordinada y trabajarán colectivamente cuidando de poner en el escenario todos los aspectos inherentes a la Institución, esto es manera en cómo se articulan al PEIC, PA, y acciones inherentes a la organización escolar a los fines de que la incidencia de los proyectos sea más evidente. De igual manera cada colectivo UNEM nombra un vocero que se conectará con la ULGU a los fines de recibir orientación metodológica y acompañamiento político a sus desarrollos formativos.

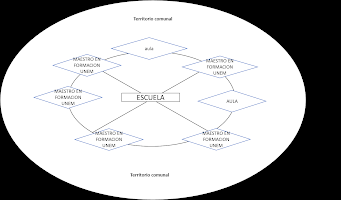

Tres ámbitos de integración conforman el trabajo formativo: el aula, la escuela y el territorio comunal.

Nuestra Universidad avanza hacia la Comuna Educativa, lo cual es importante que dentro de los PROYECTOS INTEGRADOS formativos se tome en cuenta y desarrolle una práctica consciente en EL AULA, donde el maestro desarrolla su formación e imparte formación, en LA COMUNIDAD, donde el Maestro en formación se articula al contextos comunales o comunitarios desarrollando acciones pertinentes y de manera armoniosa con el contexto comunal y apostando a su consolidación en acciones precisas y reflexivas y LA ESCUELA, cuidando de que el cuerpo docente, administrativo y obrero además de padres de familia, estudiantes y demás sujetos y organizaciones conozcan de los procesos que desarrollarán durante su formación y después de su formación. es importante tomar en cuenta LOS SALDOS ORGANIZATIVOS en la dirección del Movimiento Pedagógico en defensa de la EDUCACIÓN LIBERADORA transformadora.

Los Proyectos Integrados de formación denominados por nuestra Universidad como PROYECTOS POPULARES DE INVESTIGACIÓN nos llevará a determinar si nuestra universidad en verdad está transformando la educación hacia la comuna por ello el acompañamiento de las ULGUS e integrantes de la estructura universitaria (incluyen tutores, asesores, etc.) implica revisar cómo se están armando los proyectos en el Trayecto Inicial, y luego del trayecto inicial en los contextos de modo que podamos reorientar en el caso de que no sean o vayan en la dirección esperada.

LOS PUENTES METODOLÓGICOS. Denominados así porque nos permiten el tránsitos hacia la definición de las tácticas y estrategias en el contextos donde se forma los maestros, es decir en las escuelas. El colectivo de maestros en formación UNEM deben reunirse y trascender las áreas individualizadas y pensar en proyectos que tomen en cuenta problemáticas generales tanto de la escuela como de su comunidad, y aula, ello deberá pensarse bien pues es un asunto a resolver y que estamos seguro que emanarán formas novedosas e innovaciones si logramos resolver el cómo hacerlos y cómo desarrollarlos y cómo responder a nuestros asesores. Se plantea que cada avance de los proyectos integrados sea valorado y acompañados para ir construyendo una variedad de formas de hacer investigación popular no fragmentada ni atomizada.

Bajo ningún concepto podemos actuar fragmentando la realidad comunal o escolar, por ello son claves las ULGUS como unidad política y estratégica de la universidad por cuanto ella irá reflejando aguas arriba los procesos de transformación morfológica del sistema educativo bolivariano e irá evidenciando la riqueza pedagógica que estamos construyendo en nuestro estado.

Las valoraciones de los trabajos finales deberán tomar en cuenta que tanto transformó el maestro su ser y su hacer y que dice el contexto donde se desenvolvió.

El Movimiento Pedagógico trabajo en Red. Las ULGU y UTGU trabajarán con los voceros de red de la UNEM, el vocero es el sujeto que garantiza que los proyectos integrados se vayan impulsando, viabilizando conjuntamente con el director y actores comunales que sean viabilizados, aceptados y avalados por los colectivos que conforman el territorio. El vocero tendrá un perfil idóneo de mediador, y capaz de comprender el proceso formativo que se impulsa desde la Universidad. Los voceros serán sujeto de formación política, se movilizarán en defensa de la educación y trabajará colectivamente para colocar el trabajo docente y a la educación aragüeña en alto. Conformará parte del movimiento pedagógico y se movilizará en defensa de la educación a través del trabajo pedagógico que desarrolla la escuela en la Comuna.

GUIA VECINOS Y COMUNIDAD.

Hacia la Comunalidad y comunalización de nuestra formación y educación.

La construcción de la nueva sociedad venezolana, expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alude una visión de Estado, en donde gobierno y sociedad deben asumir la responsabilidad de garantizar los deberes y derechos sociales, económicos, políticos y ambientales de la población. Esto supone que la nueva institucionalidad tiene como tarea impostergable la promoción de la participación de las comunidades en la formación, ejecución, control y evaluación de todos aquellos asuntos de interés colectivo, es decir la población debe participar en la toma de decisiones sobre los asuntos políticos.

Esta afirmación conlleva a una nueva concepción de la participación. La cual deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un medio para la ciudadanización.

Hasta ahora la participación comunitaria era entendida y aceptada como suficiente pues su propósito era la resolución de problemas comunitarios puntales; los cuales estuvieron referidos fundamentalmente a infraestructura de servicios, léase consecución de recursos para la construcción de dispensarios, escuelas, acueductos aceras, alumbrados, aseo, etc. la inversión de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en el manejo de esta concepción sobre la participación comunitaria es innegable, sin embargo, los recursos sociales, económicos, culturales y ambientales con los que recibe el año 2019 son objeto de una revisión profunda y consciente dada la situación por la que atraviesa nuestro país.

En este sentido la Constitución ha previsto una serie de mecanismos expresados en los Consejos, Comunas, corredores entre otros, asimismo ha previsto la revocatoria del mandato, referéndum, cabildos, como espacios para la toma de decisiones de la población sobre los asuntos de interés colectivo para un mejor vivir que no es otra cosa que una población comprometida con el quehacer comunal, local, regional, nacional para ello habrá que trabajar mucho para lo cual, es necesario generar procesos articulados en redes comunitarias e institucionales que nos faciliten nuevos aprendizajes que exigen la participación y el protagonismo en esta etapa de nuestro proceso.

La participación hace énfasis en la conformación de un pensamiento político respecto a la profundización de la democracia. Esto exige la comprensión de la responsabilidad que tanto sociedad como gobierno tiene en la construcción del estado para ello es necesario trabajar sobre la formación de actitudes cooperativas y de solidaridad superando el individualismo y otras formas de intolerancia social. Trascender las necesidades individuales donde la consecución de satisfacciones sociales se convierte en medios para la formación de los derechos civiles (igualdad y libertad) y políticos (participación, control y evaluación) es lo que determina la ciudadanización y es en las comunidades donde se concreta la formación de los procesos colectivos que define esa ciudadanía. Es aquí donde lo cotidiano asume la relevancia absoluta en la construcción de un país, pues el quehacer comunitario de los miembros de una comunidad define una red de códigos de comunicación que determina la especificidad de los territorios y su gente, su forma de producir sus valores, sus costumbres, sus saberes, determinando así su hábitat.

Se establece así la obligación de que toda la institucionalidad pública en este caso nuestra Universidad Samuel Robinson, se alimente de lo que ocurre en la calle, en la red de comentarios locales y cotidianos. Es en esas mediaciones con la comunidad donde se encuentra los insumos necesarios para construir un conjunto de acciones donde individuos, familias, comunidad, e institucionalidad puede compartir la responsabilidad de hacer nación y patria en defensa de su soberanía.

En este contexto el vecino, constituye el punto de partida de todo proceso comunitario, puesto que él como individualidad conforma una red de vínculos sólidos de carácter cultural, sociales, económicos, afectivos, familiares, políticos, ambientales, que determinan una forma de ver y comportarse en el entorno cotidiano y dispuestos en un espacios físico que determina la vecindad, el vecindario, es decir un conjunto de personas que comparten diariamente un quehacer definiendo códigos comunicacionales que nos caracterizan y diferencian de otras comunidades o territorios. Es así como el vecindario o comunidad se convierten en el principal elemento social para el diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las estrategias construidas con la gente para su desarrollo comunal.

¿Qué queremos?

Contribuir a la formación de un nuevo ciudadano comprometido en el quehacer cotidiano desarrollando capacidades y construyendo oportunidades que le garantice un mejor vivir, el buen vivir.

¿Quiénes participan?

Maestros, directivos, alumnos (as), padres y representantes, organizaciones vecinales, grupos culturales, comités de salud o vivienda, grupos deportivos, comerciantes, empresarios, etc. es decir, todos aquellos que conforman la comunidad ¡que no se quede nadie por fuera! El esfuerzo está en idear múltiples maneras de favorecer la participación de todos estos actores, las actividades que te sugerimos seguro te ayudarán a lograrlo ¡inténtalo!

¿Cómo lo haremos?

¡Con los saberes de todos los miembros de las comunidades y de la institucionalidad! Para ello declararnos que es fundamental abrir un nuevo proceso de aprendizaje que exige enfrentar las resistencias al cambio, que se traduce en miedos a asumir nuevos enfoques y metodologías, temor a perder espacios considerados de poder, pensar que es “más de los mismo”, “Eso lo leí en un libro” ..., “eso lo dijo un profesor en el postgrado” etc.

Todas las experiencias constituyen resistencias al cambio que deberán ser enfrentados con paciencia y sabiduría, para ello no hay mejor maestro que la participación protagónica de las comunidades de escasos recursos, que durante muchos años ha sabido construir respuestas a los cada día cambiante, oportunidades de sobrevivencia. Aprendamos de esa gran escuela a no tener miedo.

Como ya han podido observar, el trabajo de formar ciudadanos participativos y protagónicos se inicia en lo local, es decir, desde la comunidad y desde allí mirar y actuar en lo comunal, parroquial, lo municipal, lo estadal y lo nacional, y así poder comprender el rol de Venezuela en lo global o internacional.

Es fundamental comprender que toda estrategia de acción que se desarrolle en las comunidades debe ser vinculante con la comprensión de los distintos niveles políticos territorial que determina la nación. Entendiendo que la participación real en los espacios para la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo determinados en la Constitución a través de los Consejos comunales, CLAP, Parlamento Comunales, Consejos de campesinos, trabajadores etc. Estadal y Municipal, donde se elaboran los planes y presupuestos, que deberán establecerse en consenso con los ciudadanos, pasa indefectiblemente por la posibilidad real y cierta de contar con una población que conozca y se reconozca en su quehacer diario el cual se debe expresar en el rol protagónico que tiene en la construcción oportunidades que beneficien a las mayorías, en esos consejos y para ello habrá de trabajar previamente y en proceso combinar las capacidades y oportunidades que habitan en cada espacio político territorial y entre todos, bajo el principio de la progresividad y el trabajo en redes sociales, decidir conjuntamente con la institucionalidad la orientación de las prioridades y con ellos los recursos.

Estas afirmaciones obligan a los entes públicos a propiciar los esfuerzos necesarios para formar al ciudadano en sus deberes y derechos respecto a su impostergable participación en el logro de un mejor vivir, y esto pasa por iniciar el trabajo en todas las edades. Es allí donde la red escolar (planteles a nivel nacional) y la red de salud (unidades de salud) constituyen una gran fuerza movilizadora de las capacidades individuales y colectivas de la población.

¿Qué nos ayuda en el trabajo?

En primer lugar, deseche la afirmación de que la gente es apática y no participa. Nadie quiere lo que no conoce.

En segundo lugar, la invitación a tareas puntuales, aunque necesarias, no motiva a nadie.

Ejemplo:

Limpiar la escuela, reparar los pupitres, arreglar los baños, cortar el monte, hablar de problemas del educando.

En tercer lugar, las reuniones con la comunidad realizarlas en días y horas no laborales. Esto no es todos los días y después de un tiempo ellos podrán hacerlo solos.

En cuarto lugar, inicie la construcción colectiva de un proyecto integral comunitario que se adecue a las capacidades y oportunidades de la comunidad y entre ellos y usted podrán ir descubriendo nuevos aprendizajes que con toda seguridad ayudará a definir nuevas estrategias que facilite avanzar en la utopía o sueño construido entre todos. Es importante que se sepa que si no se favorece la construcción un Proyecto Integral Comunitario (Educación, salud, ambiente, otros) innovador y pertinente que incorpore a la comunidad poco se podrá lograr. Recuerde que la gente necesita sentir que lo que hace es útil, que descubra nuevas capacidades en él y en el colectivo, que lo que hacen mejora sus condiciones de vida y para ello necesitan verse en un todo integrado, es decir verse avanzando en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental, que es lo que determina la sustentabilidad de un proceso de transformación de una comunidad, de un país.

En quinto lugar, en la construcción del Proyecto Integral Comunitario deberán participar todos los actores de la comunidad, no dejar a nadie por fuera, si les parece difícil busquen ayuda en otras experiencias, organizaciones o instituciones con experticia en el trabajo con grupos comunitarios no trabajar solos.

En sexto lugar, comunique todo lo que hace dentro y fuera de la comunidad, bien en mecanismos de comunicación: periódicos comunitarios, hoja informativa, cartelera de calles, murales, alto parlantes y todo lo que se le ocurra para comunicar. Es importante que las personas y las instituciones sientan el movimiento.

En séptimo lugar, haga esfuerzo por trabajar en redes, busque por todos los medios de encontrarse con sus iguales institucionales y no institucionales, conversen de lo que hacen y definan cómo apoyarse para seguir avanzando y hacerlo cada día mejor. Es importante que se reconozca que encontrarse con otros facilita el aprendizaje y madurez y que los procesos se hacen más rápidos. No se angustie si al iniciar el encuentro no satisface su expectativa, recuerde que usted forma parte de la construcción de ese y todo proceso colectivo en el cual entre a participar.

En octavo lugar, provoque que los vecinos se encuentren entre ellos y con otras comunidades, comunas, corredores, consejos, municipios y Estados. Utiliza la alegría como estrategia de encuentro para lograr nuevos aprendizajes. Al respecto le sugerimos utilizar estrategias como el sancocho, la celebración de cumpleaños, fiestas patrias y religiosas, paseos. Usted dirá con qué recursos, hágalo con tiempo, con la gente y las instituciones y verá que lo logrará. Recuerde que si trabaja solo y no comunica lo que hace no encontrará recursos, los cuales no siempre deben ser financieros, hay muchas formas de lograr recursos.

En noveno lugar, los vecinos forman redes de vínculos afectivos, familiares, económicos, etc. entre ellos accionen los recursos que se necesitan para avanzar en el proyecto.

En décimo lugar, y no por ser el último es el menos importante, pensamos que es el determinante, aprender a tener humildad: para darle espacio a otros, para ser un constructor de sueños, para aceptar las diferencias, para reconocer al otro, para ayudar a crecer, para aceptar la crítica, para acompañar procesos, para reconocer el saber de los otros, para respetar la sabiduría de las comunidades, para saber esperar, para encontrarse con otros y solicitar su ayuda, para compartir los aprendizajes, es decir, para todo aquello que nos permita construir nuestra libertad.

LO QUE PODEMOS HACER ENTRE TODOS

Establece la necesidad de trabajar con una visión extramuros, es decir, salir del espacio físico que define a la escuela, supone que las actividades escolares deben estar insertas en el corazón de la comunidad, y esto va más allá de proyectos de aula inconexos La nueva visión de la escuela se enmarca en un proceso del desarrollo local sostenible o sustentable, el cual se desarrolla a partir de dos rasgos básicos, primero todo lo que se haga debe tener perdurabilidad en el tiempo, esto supera el enfoque de acciones puntuales. El segundo está en la integralidad en el sentido que las actividades que se planifiquen y ejecuten deben considerar todas las esferas del desarrollo humano: la política, la económica, la social, la cultural, la histórica y la ambiental, todo ello hará posible el propósito de la ciudadanía “aprender a construir el mundo juntos”.

Cada comunidad, comuna, corredor, consejo comunal, parroquia, municipio o Estado, muestra diferencias por lo tanto el interés educativo parte de reconocer las especificidades políticas, económicos, sociales, ambientales, culturales e históricas y desde allí comenzar a encontrar lo común y diferente de lo cual nos debemos responsabilizar de conocer y mejorar para un mayor bienestar social.

En este sentido, se propone para que el trabajo que haremos entre todos (escuela comunidad-ambulatorio etc.) cada actividad debe cubrir un propósito conexo permanente e integral.

1. –CONSTRUYAMOS NUESTROS ESPACIOS DE PERTENENCIA

“Nadie quiere lo que no conoce”

Actividades:

Hacer el levantamiento físico de la comunidad, barrio, urbanización, bloque, edificio, para ello debe hacer el levantamiento físico deberá planearse con docentes, alumno y comunidad:

1. Un primer recorrido por la comunidad con los alumnos, padres, docentes, organizaciones comunitarias, no se angustie si no va mucha gente, los docentes pueden ayudar pues esta información facilita la comprensión de contenidos curriculares.

2. Comienza la reconstrucción física de la comunidad a través de la elaboración de croquis detallado del mismo, ubicando los puntos cardinales, los límites, los relieves, las calles sus casas y servicios públicos:

agua, electricidad, cloacas, teléfonos, escuelas, bibliotecas, canchas deportivas, ambulatorios, hospitales, comercios, ateneos, sedes de organizaciones comunitarias, mercados, bodegas, plazas, etc.

3. Organizar jornadas para leer y discutir sobre el título Soberanía y territorialidad de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONTENIDOS DE LAS REFLEXIONES

a. Antes de iniciar el trabajo de reflexión, se precisa quiénes conocen toda su comunidad.

b. Después del recorrido y elaboración del croquis sistematiza en forma escrita los aportes sobre las cosas aprendidas en el recorrido en lo individual y en lo colectivo.

c. De las conclusiones obtenidas se precisan nuevas actividades que estén ubicadas en los contenidos para la formación integral de los niños (as), jóvenes y adultos en las áreas del conocimiento.

Esta actividad estimula el conocimiento y compresión de los espacios políticas-territoriales, con lo cual se inicia el trabajo de reconocer al territorio, lo comunal.

II CONOZCAMOS A NUESTROS VECINOS

“Educadores de lo cotidiano”

1.- A partir del croquis elaborado detalladamente se conforman equipos de alumnos, padres, representantes y organizaciones comunitarias responsables por calle; planifica esta actividad para un fin de semana no se preocupe si no es perfecta lo importante es realizarla puede utilizar más de un fin de semana o utilizar días de semana.

2.- La información que se levantará está referida a número y tipo de viviendas de la calle (casa, rancho, quinta, edificio, etc.), número de personas y familias que habitan en la vivienda, número de personas que estudian clasificadas por edades, profesión u ocupación de las personas de la vivienda y en que trabajan, número de ancianos en la familia, personas con discapacidad en caso de existir en la vivienda, servicios de la vivienda (agua, luz, teléfono, etc.). En el levantamiento de esta información pueden ayudar los docentes quienes podrán identificar contenidos contextualizados que se han desarrollados y enriquecidos con esta información.

3.- Realizar una jornada para discutir el título III sobre los derechos, deberes y garantías lo cual permitirá discutir la información obtenida a la luz de la constitución, con lo que podrán trabajar los valores de justicia, igualdad, solidaridad, cooperación.

4.- Realizar historias de vida o familias que sean de interés para la comunidad o que sirvan para mostrar o explicar situaciones significativas para el aprendizaje.

CONTENIDOS DE LA REFLEXIÓN

a. Levantada la información esta es procesada por los educandos con ayuda del docente u otra persona de la comunidad que disponga de tiempo.

b. Preparar una sesión de reflexión con las personas (alumnos, padres, docentes, organizaciones, etc.) que participaron en la actividad, sobre los aprendizajes obtenidos en las visitas comparándola con la que tenían antes de las visitas, no se complique, la reflexión es abierta y sencilla, sólo garantice anotar en un diario todo lo que los participantes digan, léalo al final de la reflexión para que sirva de organizador de las ideas. No olvide seguir profundizando los aprendizajes con las otras actividades.

c. Esta información descriptiva de la población deberá incorporarse al mapa-croquis de la comunidad y montarla en una cartelera visible para que sea conocida por todos.

Esta actividad estimula el encuentro con la gente, la investigación el humanismo los valores de justicia, igualdad, el respeto, la solidaridad, el diálogo, siga profundizando en estos contenidos.

III.- RESCONOZCAMOS EN LA HISTORIA A NUESTRA COMUNIDAD

“Aprendamos de la vida a través de la oralidad”

Esta actividad es de fundamental relevancia pues con ella se encierra el proceso de identificación y pertenencia de los miembros de la comunidad.

El desarrollar esta actividad se apoyará:

En entrevistas directas a miembros de la comunidad identificados previamente como informantes claves de la comunidad. Ej.:

Miembro fundador de la comunidad.

Mayores de edades entre la población de la comunidad.

Miembros de Organizaciones Comunitarias, Comercios más antiguos de la comunidad. Etc.

Líderes Tradicionales.

Personajes Populares.

Cualquier otro criterio que ayude a identificar información importante.

Fotografías que puedan ser tomadas o recopilada de los álbumes familiares que ayuden construir la historia de la comunidad y su contexto en el municipio o el estado.

objetos que den cuenta de algún hecho de la comunidad el cual pueda después servir para organizar una corocoteca de la comunidad, o para la exposición de cierre.

Videos que ayuden a construir imágenes del pasado y el presente de la comunidad Ej.: lugares donde se fundó la primera bodega hoy es una vivienda familiar, se pueda dibujar como era antes y se construye lo gráfico con lo visual. También las entrevistas o los informantes para luego hacer un vídeo que se presentará a la comunidad.

Con toda la información que se pueda recopilar se debe organizar una actividad comunitaria donde se muestre todo el trabajo, este debe ser procesado por alumnos y miembros de la comunidad que participaron en el levantamiento de la información, para lo cual se elaborará un guion atractivo. Para esta actividad se recomienda hacerla fuera de la escuela de tal manera que pueda asistir el mayor número de habitantes de la comunidad. Recuerde que hay tradición de poco acercamiento a la escuela de todo aquel que no se siente dentro del sistema Educativo. Esta actividad debe contar con guías que acompañen a los visitantes en sus dudas, preguntas y entusiasmo, será insumo de reflexión en la evaluación de toda la actividad.

El desarrollo de esta actividad puede dar lugar a la organización de un Ateneo dentro de la comunidad o la parroquia recuerde que con esta actividad estará movilizando sentimientos de pertinencia, arraigo que pueden ser fortalecidos con propuestas que den continuidad a los procesos abiertos con esta actividad “intente que sea así”.

La recopilación de la historia en la comunidad se fundamentará en los elementos que definen los procesos sostenibles o sustentables. En esta actividad participan los docentes:

a. Levantar la historia de los orígenes de la fundación de la comunidad Ej.:

Aquí deberá buscarse información sobre sus fundadores y causas de la fundación de la comunidad.

Elaborar el contexto histórico político, social y económico del estado.

Descubrir cómo fue creciendo, quienes fueron sus líderes principales, cómo se fue ordenando el espacio en la comunidad.

b. Levantar la historia económica de la comunidad, Ej.:

Sus primeros comercios de donde se abastecían.

Sus primeras actividades artesanales que existían o que todavía funcionan.

Industrias existentes cuando llegaron antes o después de fundada la Comunidad, razones de su creación.

La mano de obra de esta actividad económica donde reside.

Todo aquello que ayude a construir el mapa económico.

c. Levantar la historia social de la comunidad, Ej.:

Cuando llegar los servicios públicos, quien los construye: educación, salud, agua, electricidad, transporte, cloaca, etc.

Por iniciativa de quién, cómo se lograron.

Costos de las obras, quienes la construye, la comunidad o el gobierno, con recursos de quién, cuanto tiempo invirtieran en alcanzarlos.

d. Levantar la historia política de la comunidad.

Qué organizaciones han existido y existen en la comunidad.

¿Cómo se toman las decisiones respecto a los intereses colectivos de la comunidad?

Cuáles han sido las luchas organizadas que ha tenido la comunidad.

Cuáles han sido las estrategias de la comunidad para solicitar ante los entes del ejecutivo, legislativo y judicial la atención a las demandas comunitarias.

Qué logros y dificultades han tenido en la participación de la comunidad para alcanzar un mejor vivir.

e. Levantar la historia cultural de la comunidad.

Orígenes de sus habitantes (andinos, zulianos, orientales, indígenas, llaneros, etc.).

Prácticas culturales dentro de la comunidad.

Tradiciones que se festejan.

Grupos culturales existentes.

Prácticas mágico-religiosa.

Presencia de las iglesias.

f. Levantar la historia ambiental de la comunidad.

Descripción del ambiente antes de llegar la comunidad.

Montañas, ríos, quebradas, vegetación, fauna y clima.

Descripción del ambiente después de fundada la comunidad

Elementos de protección existentes.

Elementos de contaminación.

Luchas por la preservación del ambiente.

Actitud de la comunidad ante el ambiente.

Experiencias educativas sobre el ambiente.

CONTENIDOS DE LAS REFLEXIONES:

Esta fase del trabajo de comunidades es quizás una de las más largas y complejas por lo que se recomienda hacerla a lo largo del año escolar lo que sí es importante es que, cada aspecto histórico tenga un cierre, con una actividad que mantenga la curva de animación de alumnos y comunidad recuerde lo de la comunicación permanente con la comunidad y sus distintos actores.

a) Realice una actividad de reflexión sobre cada actividad cumplida, si considera que el proceso le exige reunirse en forma más permanente, hágalo, si usted no puede asistir deje que otro miembro de la escuela o comunidad lo haga, así ayudará a crecer a otros y usted se sentirá más independiente.

b) Cada sesión de reflexión debe ser sistematizada en forma escrita, recuerde que esa es la memoria de un proceso que luego usted u otro miembro de la comunidad pueden compartir con otras comunidades, parroquias. , municipios o estado, armando redes de saberes y aprendizajes.

c) Las jornadas de reflexión deben servir siempre para preguntar que veíamos antes de la actividad que aprendimos y para que nos sirva en otras actividades escolares, extraescolares y cotidianas de cada actor, docente, alumno, padre, organizaciones, miembros de instituciones, vecindario, inscritas en estas interrogantes, pues el propósito es que los participantes hagan consciente la importancia y utilidad de estas actividades, dándole mayor sentido a su labor cotidiana.

d) Recuerde que están desarrollando nuevos códigos de trabajos, encuentro y comprensión de la realidad, no se preocupe si los logros son lentos, lo importante es que se pueda identificar que están avanzando, recuerde que deben buscar la manera de encontrarse con otros y comunicar lo que hacen, no trabajen solas (os).

e) Las jornadas de reflexión sobre cada historia les darán insumos para identificar capacidades y oportunidades de la comunidad y seguir construyendo una futura nación.

Esta actividad estimula la pertenencia y responsabilidad de la gente por la construcción de un mejor vivir, pero también logra estimular el pensamiento analítico la lectura, la escritura, con el material obtenido de todas estas fases de trabajo usted podrá contar con una escuela comunitaria, proactiva, innovadora y constructora de proyectos de vida que cada día nos permitan levantarnos con alegría, sabiendo que estamos haciendo ciudadanía.

IV LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SOSTIENEN LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA ESCUELA COMUNITARIA

“Los proyectos son ideas que concretan nuestras aspiraciones”

Del proceso alcanzado hasta este momento usted contará con un inmenso capital transformador. Para este momento usted y todo el equipo que logre convocar para este proceso habrán identificado los intereses, expectativas, esperanzas, capacidades y oportunidades de las comunidades, sabrán de los aspectos que deberán abordarse con prioridad, pero por sobre todas estas cosas estarán consciente de contar con l comunidad para iniciar cualquier proyecto, pues el tiempo recorrido a través de cada una de las fases anteriores permitió construir la confianza y el compromiso para conquistar un mejor vivir.

Para este momento se requiere elaborar los proyectos sociales, económico, político, cultural y ambiental que le den sostenibilidad al proceso iniciado. Estos proyectos se realizaran en articulación con las instituciones responsables de ejecutar esas acciones, para ello es fundamental que para este momento la escuela y la comunidad, hallan reconocido la estructura gubernamental de las alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional y sus instancias ejecutivas, legislativas, judicial y conocer los programas y presupuestos que estos ejecutan para de esa manera poder saber cómo y cuándo accede a la política, programas y presupuestos que posibiliten el logro de los proyectos.

No olvide que usted siempre tuvo que comunicar lo que hacía, por lo cual las instituciones públicas deberán saber la movilización social que se ha logrado en la comunidad, pero además usted no está solo (a), recuerde que su comunidad está vinculada en red a otras comunidades de la parroquia y el municipio.

Desde esta fortaleza es que ustedes podrán desarrollar proyectos orientados a: salud, abastecimiento, trabajo, empleo, vivienda, transporte, servicios públicos, cultura, deporte, recreación, ambiente, etc. Para ello no se complique responda las siguientes preguntas que le ayudaran a continuar el proyecto. ¿Quiénes somos?, ¿Qué es lo que queremos?, ¿Por qué lo queremos?, ¿Por qué lo queremos hacer?, ¿Qué tenemos que hacer?, ¿Cómo lo vamos hacer?, ¿Qué necesitamos?, ¿Cómo lo conseguimos?, ¿Costo total del Proyecto?

CONTENIDOS DE REFLEXIÓN

a) Reflexionar sobre las estructuras de poder ejecutivo, legislativo, judicial y moral.

b) Realizar jornadas para reflexionar sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus títulos V de la Organización del Poder Público Nacional, del título VI sobre el Sistema Económico y el título IV sobre el Poder Público. La discusión de la constitución con la comunidad le dará seguridad y viabilidad a los procesos que se emprendan con cada uno de sus proyectos, pues estará construyendo una fuerza social que obligará a profundizar la democracia.

c) Organizar jornadas de formación sobre la formulación de proyectos para la que la comunidad pueda asumir con autonomía el diseño, ejecución, seguimiento, control y valuación de los proyectos queden bajo la responsabilidad de los docentes, recuerde que son servidores públicos somos transitorios las comunidades no. Con esta actividad usted ha favorecido la visión del país, la asunción de la responsabilidad por alcanzar un mejor vivir la capacidad de viabilidad para el ejercicio de deberes, derechos y los educandos habrán encontrado identificarse con una escuela que le enseña desde su cotidianidad, la lectura, la escritura, el pensamiento, abstracto, el compromiso, la solidaridad, la igualdad, la justicia.

Nérida Mendoza, Néstor Curras

Proyecto Ciudadanía, Estado Táchira Año 2019.

LOS MAESTROS (AS) Y SUS PRACTICAS EN EL DEVENIR HISTORICO

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO.

1 Para conocer parte de la historia pedagógica del Estado Bolivariano de Aragua-Venezuela: Este documento fue elaborado en el año 2003 por las compañeras Mireya Izaguirre, Mayi Cumare y Mirna Sojo (Movimiento Pedagógico Revolucionario), a partir del trabajo de los espacios permanentes para el desarrollo cultural endógeno (EPDCUE) realizado por las Redes Socioculturales en su primer período años 2002-2004, es un documento político que explica el los problemas estructurales de nuestra educación a partir de la División Social del Trabajo, además argumenta el potencial que nos da la LOE 2009 para asumir los cambios, termina en una guía para indagar los perfiles culturales de los actores educativos y organizar las actividades educativas y comunitarias. En la gestión educativa del año 2009-2013, las Redes Socioculturales en sus 36 núcleos en todo el Estado llevaron a cabo la labor titánica de trabajar los EPDCUE como impulso y concreción de la educación Liberadora, lamentablemente se frenó su desarrollo, pero quedó la intención dentro del magisterio aragüeño. Hoy les presentamos este material a los estudiantes de la UNEM como parte del legado aún en vigencia de este trabajo que se desplegó y que puede convertirse perfectamente en guía transformadoras de nuestras prácticas.

GUIA PARA LA INDAGACION DE LOS PERFILES CULTURALES.

La educación liberadora se asienta sobre el criterio del hombre histórico.

Los hombres, pues, son praxis.

"Praxis que, siendo reflexión y acción verdaderamente transformadora de la realidad,

Es fuente del conocimiento y creación". (Freire)

Nuestros planteamientos se fundamentan en un enfoque crítico emancipador, el cual nos da elementos para reflexionar en torno a lo que ha venido sucediendo en nuestros espacios educativos convencionales desde hace décadas.

Partimos de que nuestra educación no ha sido ni es neutra, tiene una intencionalidad cuya génesis está estrechamente vinculada a las relaciones de producción capitalista, dentro del cual se encuentra La División Social del Trabajo como una de sus características esenciales, y que se expresa en el currículo de nuestro sistema educativo.

Basándonos en la memoria de cómo ha sido la historia transitada por los maestros(as) y en un intento de construir espacios alternativos y ganarle terreno al capitalismo, esbozamos algunas características del cual hemos sido víctimas, que son expresión del modelo imperante.

Para profesionalizarnos como educadores fuimos víctimas en mucho de los casos de la atomización de nuestro pensamiento por un currículo preescrito.

Ya en el campo laboral, sufrimos los primeros choques con la realidad, pues esta no se parece a la que nos ilustraron en las escuelas de educación de las universidades y los pedagógicos.

La escuela posee una cultura totalmente distinta a lo qué somos, de dónde venimos y lo qué soñamos como sociedad.

La educación esta ordenada bajo el mismo enfoque donde fuimos formados, razón instrumental y técnica del conocimiento.

Nos designan horarios, grados, salón, programas, contenidos.

Debemos subordinarnos siempre en condición jerárquica; el Ministro subordina al jefe zonal, el jefe zonal al directivo, el directivo al docente, el docente al alumno y representante.

Los contenidos son paquetes prescritos con un exacerbado psicologismo que predice lo que supuestamente lograremos con el niño, niña o adolescente desarrollando al pie de la letra tales contenidos. (conductas observables)

En las escuelas no se enseñan elementos esenciales para la vida, se desvaloriza las labores cotidianas, las cuales son sustituidas por contenidos abstractos y superficiales.

En ella muchas veces se estimulan los valores competitivos e individualistas.

En nuestras escuelas no hay espacio para la creatividad ni la libertad de innovar ya que permanentemente nuestra labor esta signada por la cultura escolar de rutina, repetición, consumismo intelectual, autoritarismo, competencia, el individualismo entre otros. Existe muy poca posibilidad de desarrollar propuestas que nos hagan más felices, y cuando se hace, es contracorriente.

No se evalúan ni sistematizan los resultados y avances de cada cambio educativo, sino que se impone un nuevo lineamiento sin detenernos a pensar por qué se fracasa o no en cualquier intento de reforma.

Estos aspectos descritos son expresiones del enfoque que fundamenta nuestra educación, el cual se caracteriza por:

1.- La separación entre el saber y el hacer: expresión de la división social del trabajo, que se desagrega en el terreno epistemológico, pedagógico, comunicativo y organizativo:

Separación entre investigador-investigado en el modo de producción de conocimiento. Divorcio entre profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contradicción entre emisor-receptor en el proceso comunicativo.

Distancia entre dirigente-dirigido en el plano de la organización.

2.- Dentro de la concepción de la razón técnica instrumental, el “aprendizaje” por fragmentos, trozos o pedacitos, se hace viable y poco complejo, por ello es que este enfoque es el suscrito en el modelo capitalista, cuyo propósito es generar mano de obra calificada o en su defecto que dé rentabilidad al capital, de allí que no son importante: la historia, las relaciones comunitarias, ni la cultura ni nada que tenga que ver con arraigo o valores societarios.

3.- Los intentos de cambio educativo se hacen dentro del mismo enfoque con propuestas descontextualizadas, que no toman en cuenta a los sujetos sociales y su lugarización, sus problemáticas específicas, sus sueños y esperanzas caso típico en la cuarta República:

Unidades generadoras de Aprendizajes. UGAS

Reforma Curricular en la 1era etapa de Educación Básica,

Proyectos Pedagógicos de Plantel,

Proyectos Pedagógicos de Grado

Proyectos Pedagógicos de Aula

Guía Práctica para niños preescolares

….Y otras innovaciones con las que nos confrontamos en la década de los 90, las cuales han sido una caricatura de transformación educativa, porque el docente a partir de todas estas imposiciones que no surgen de sus necesidades, solo copia de manera instrumental las orientaciones y termina repitiendo lo que sabe hacer, dando paso y fortaleciendo el desarrollo del currículo oculto, expresado en una cultura escolar que predomina y que surge por resistencias y evasiones (conscientes o no), por la forma como se imponen los cambios.

En otras palabras, en nuestra escuela opera una práctica que, aunque no se legitime existe y tiene que ver con la formación previa, la planificación y formulación curricular, lo cual nos exige reflexionar sobre la cultura escolar imperante, los conflictos, intereses y valores que allí subyacen. (Clima escolar)

Para los apologistas y defensores del capitalismo, la división social del trabajo es una relación que posee un carácter natural, se trata del desarrollo científico-técnico, todo somos así, unos más capaces que otros, siendo en tal sentido un problema personal, actitudinal y de opciones profesionales. (No todos nacen para estudiar)

Para la teoría crítica, la división social del trabajo está vinculada históricamente a la manera en que producimos los bienes materiales y simbólicos: propiedad privada de los medios de producción, hegemonía del lucro y la ganancia, luchas y competencia entre las personas, desarrollo de la ciencia y tecnología en función de intereses de clases y personales.

Si relacionamos estas dos concepciones con la caracterización de la escuela, encontramos: 1.- Para el primer enfoque, la escuela es una institución neutral, que debe preparar al hombre para que se incorpore a la producción y al trabajo, reproduciendo valores y actitudes, por supuesto, sin preguntarse de qué trabajo estamos hablando, al servicio de quién está, de qué valores se trata.

2.- Para el segundo enfoque, la escuela reproduce las relaciones de dominación, pero al mismo tiempo, en sus espacios hay resistencias y luchas contra esas relaciones de dominio.

Si examinamos estos aspectos, encontramos que la escuela reproduce de una manera peculiar la división social del trabajo (separación entre las actividades manuales e intelectuales) donde encontramos un conjunto de divorcios:

Entre la escuela y la comunidad.

Ciudad – Campo

Separación profesor-alumno.

Conflictos por el monopolio y la jerarquía del saber en manos de directivos, maestros y supervisores.

Fragmentación y atomización del conocimiento: asignaturas, especializaciones y menciones.

Tales contradicciones impregnan los contenidos curriculares, los horarios, las aulas y su distribución, las estrategias metodológicas, las didácticas y la evaluación.

Estas implicaciones de la división social del trabajo en la escuela, nos permiten comprender el currículo y su administración:

Separación entre las materias teóricas y prácticas

Entre especialista e integradores

Docente integrador que desarrolla sus clases por materias.

Distinción entre ciclo básico y especialidad

Tipo de integración entre las diversas asignaturas

Utilización del tiempo escolar: turno, horario.

Satanización de algunas áreas

Dentro de nuestra Constitución se plantea una Educación Vinculada al trabajo liberador, Un Proyecto de país que define que nuestro modelo de desarrollo es endógeno y sustentable, superándose la división social del trabajo y nuestra Ley Orgánica más específicamente lo retoma desde la concepción de un desarrollo curricular integral, vinculado al modelo de desarrollo sostenido y sustentable con pertinencia sociocultural, sin obviar lo geohistórico; principios que nos abren la posibilidad de comenzar a construir una práctica pedagógica distinta.

En consecuencia, se plantea la necesidad de que los docentes asuman la investigación como fundamento del aprendizaje permanente, sistematicen sus experiencias como forma de producir nuevos conocimientos y teorías, en resumen, una práctica pedagógica que genere la mayor suma de felicidad para TODOS Y TODAS sobre todos los históricamente excluidos, oprimidos y explotados por el sistema hegemónico.

Los docentes y estudiantes del pueblo somos parte de esa población, por lo tanto, nos toca liberarnos desde nosotros y para nosotros mismos bajo los principios de humanismo, solidaridad y cooperación emancipadora.

EL CURRICULO Y LA CONCEPCION QUE SUSCRIBIMOS

la Ley Orgánica de Educación vigente, sigue profundizando un debate y una práctica en relación a la Educación que tenemos y la Educación que queremos, la escuela que tenemos y la escuela que queremos, el maestro que tenemos el maestro que queremos, para los pueblos latinoamericanos y caribeños. La LOE, instrumento legal que subscribimos, porque en ella se expresa una concepción de la educación liberadora que desmonta el principio de la división social del trabajo, premisa donde se ha sustentado la educación para la dominación, expresada en la fragmentación del saber:

La separación entre educador y educando, entre la vida y la educación,

Entre lo que hacemos en la escuela y el devenir de nuestras comunidades,

Entre los que piensan la Educación (la dirigen) y los que la llevan a la Practica.

Legitimando la estructura jerárquica, marco de referencia para la escuela que se corresponde a una razón instrumental y técnica del conocimiento, visión que justificó durante años, la separación entre formación, investigación y currículo.

En este sentido, se nos plantea el desafío de avanzar hacia la concreción del desarrollo curricular construido desde el pueblo y su gente, que pone en cuestionamiento el construido por experto, reivindicando nuestra cultura, referentes históricos ancestrales y geográficos, como seres sociales determinados; principio que caracteriza la educación libertaria expresada hoy en la LOE /2009 y el legado de la educación popular producto de la luchas por una educación vinculada a la vida, pertinente social y culturalmente, lejos de los mecanismos de dominación, Paulo Freire reflexionando nos dice::

“Es muy importante en la teoría del currículo conocer cómo el pueblo conoce,hay que saber cómo el pueblo sabe. Hay que saber cómo el pueblo siente, cómo el pueblo piensa, cómo el pueblo habla” (Freire en Cartas a Cristina)

Desde esta concepción, reconocemos el currículo, como organización de la práctica educativa fundamentada en la razón libertaria emancipadora y vinculado a la construcción de la nueva sociedad, enmarcada en el mandato constitucional, los planes de la nación, las premisas y finalidades educativas señaladas en la LOE/2009.

Por consiguiente, se le construye viabilidad, desde una práctica consciente desde todas y todos sus actores y autores que integren los procesos de: formación permanente, investigación transformadora, comunicación y organización que permita el entendimiento, la articulación y el caminar juntos hacia el desarrollo de nuevas formas de hacer educación.

Desde las experiencias que suscriben esta visión encontramos: los movimientos sociales de educación Popular en América latina y el Caribe, el Centro Experimental para el Aprendizaje Permanente (CEPAP). CECODAP, Oscar Jara, Fe y Alegría, Movimiento Pedagógico Revolucionario, Red de Investigación Acción Simón Rodríguez, por nombrar algunos.

Para la superación de la División Social del Trabajo y ser coherentes con el mandato de la LOE presentamos a continuación la propuesta de los EPDCUE.

EL CURRICULUM CONTEXTUALIZADO DESDE LOS ESPACIOS PERMANENTES PARA EL DESARROLLO CULTURAL ENDOGENO (EPDCUE)

Concebimos el currículum como un instrumento para el desarrollo de experiencias, cuya base está en la indagación permanente de los contextos en donde hacen vida las personas, es decir el ámbito territorial donde se encuentran.

Definimos también como cultura todo lo bueno y útil que hace el hombre y la mujer para preservarse y preservar a los suyos y el planeta sin comprometer el futuro de las generaciones.

Todos estos aspectos bajo unos principios y referentes que nos las da la constitución de la república Bolivariana en su preámbulo y articulados, los postulados del plan patria y los contenidos de la Ley Orgánica de Educación.

LAS INDAGACIONES, BASE PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR Y CONTEXTUALIZAR EL CURRICULO.

Las indagaciones de los contextos se basan en el levantamiento organizado y por escrito de los saberes y conocimientos producidos por las buenas prácticas que tienen los sujetos y que han sido invisibilizados por la estructura y la gestión escolar. Esto nos permite un acercamiento verdadero hacia los seres humanos con los que contamos. En este sentido planteamos levantar los perfiles culturales que tiene cada persona y ficharlos en un cuaderno registro de manera organizada.

1.- Saberes que traen los directivos, maestros y maestras sujetos comunitarios, relacionados con su herencia cultural, es decir legados ligados a su origen, desarrollo social, económico, geográfico familiar cultural, artísticos.

2.- Otra situación similar se nos presenta en los jóvenes, adolescentes y niños que asisten a nuestros espacios, si hacemos levantamientos de los saberes de ellos y ellas encontraremos una variedad y rica gama de legados culturales y artísticos que forman parte de su cotidianidad.

3.- saberes que tienen los obreros y obreras, secretarias.

4.- Representantes madres padres abuelas abuelos

Entonces podemos decir que nuestros espacios educativos tienen en sí mismos, riqueza social y cultural, más allá de los contenidos programáticos y la estructura escolar, que expresan un currículo aun no explorado por nuestro sistema educativo, pero que está allí esperando ser reconocido

Para efecto del currículo que se pretende construir tomaremos en cuentas aquellos saberes que nos permite la emancipación

A lo largo de nuestras experiencias como educadores y educadoras hemos visto y constatado que estos legados muchas veces tienen relación con: las comidas, los usos, las costumbres, la historia, la tecnología popular, el arte, el lenguaje, la espiritualidad, la economía, la producción agrícola, la organización entre otras.

Estos aspectos constituyen en sí un mundo rico en saberes y contenidos propios y pertinentes dignos de ser aprendidos y preservados por la escuela, dando cabida al maestro pueblo dentro del ámbito de formación de niños, jóvenes y adultos.

A este currículo que tiene como base la experiencia acumulada por cada ser humano a lo largo de su vida y, que, aún no ha sido reconocido en la actualidad es lo que apostamos sean incorporados a la escuela como ESPACIOS PERMANENTES PARA EL DESARROLLO CULTURAL ENDOGENO. (EPDCUE) creativos e innovadores.

A QUE NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE ESPACIOS PERMANENTES PARA EL DESARROLLO CULTURAL ENDOGENO

Como su palabra lo indica son espacios donde se aprende e intercambian los saberes prácticos (oficios) que poseen todos los sujetos históricos de la escuela y la comunidad y plantea la defensa de la identidad local y del territorio.

Tomaremos y analizaremos algunos elementos de los principios que deben regir los Espacios Permanentes para el Desarrollo Cultural Endógeno, a fin de contribuir en algo y dilucidar como deben estructurarse estos de acuerdo a su realidad local.

4. Identidad local

5. No Exclusión

6. Democratización

7. Interculturalidad.

8. Horizontalidad

Un espacio permanente se puede estructurar dentro de los espacios educativos en horarios funcionales y flexibles, así como también en la comunidad: plaza, calle, vecindario, escenarios, patios, conucos, entre otros, destinado al desarrollo de actividades, que fortalezcan la formación integral de niños, jóvenes y adultos, además propicia el encuentro, intercambio de saberes, la corresponsabilidad y la participación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPDCUE:

En función de lo que se quiere construir se plantea las siguientes características:

Potencien la insurgencia cultural

Reconozca lo comunal como fuente principal del conocimiento del pueblo como generador de cultura.

Promueva la participación comunal.

Potencien el desarrollo endógeno, la agroecológica, agricultura sana, preservación del ambiente, entre otras

Reconozca las múltiples experiencias participativas que se dan en la comuna.

Sirva como espacio para las diversas voces comunitarias (salud...)

Expresen una visión integral de la cultura, las artes y Las diversas manifestaciones expresan una práctica cooperativa más allá del protagonismo.

Proporcione el encuentro para la socialización.

Contribuya a difundir las experiencias comunitarias.

Contribuya a la organización y a la formación de grupos para el trabajo cultural en la línea investigativa.

Para fortalecer nexos y vínculos con la comunidad.

Promueva la formación de agrupaciones culturales partiendo desde las individualidades y otras agrupaciones.

Que promueva espacios formativos y organizativos para los jóvenes

Espacios recreativos y lúdicos

SUJETOS PROTAGONICOS:

La construcción de los espacios debe tomar en cuenta los ámbitos territoriales de la Comuna, consejos comunales, corredores entre otros

Los y las jóvenes con iniciativas en sus diversos contextos: escolares, comunidades

los y las maestros(as) que integren los espacios educativos con iniciativas y legados culturales, deportivos, de vocación agrícola y artísticos

Los cultores conocidos y desconocidos que han contribuido a fortalecer el arraigo en las comunidades.

Personas con visión organizativa comprometidos con el proceso.

personas comprometidas con prácticas inclusivas

Líderes comunitarios que favorezcan el ejercicio de la práctica democrática en la participación.

Personas que han organizado proyectos comunitarios integrales

Personas con discapacidad que quieran aportar sus saberes y habilidades.

Asociaciones que promueven un quehacer cultural sin prácticas excluyentes.

ciudadanos con sensibilidad que tomen en cuenta a todos los sujetos sin exclusión.

Personas que desarrollen prácticas agrícolas ancestrales como el conuco, el arado con bueyes, injertos, ordeño y autoconstrucción con materiales alternativos

CONTEXTUALIZANDO EL CURRICULUM DESDE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS SENCILLAS. Los Espacios Permanentes para el Desarrollo Cultural Endógeno como a se dijo, surgen de la indagación de los perfiles culturales que tienen los distintos actores del hecho educativo y comunitario, por lo tanto, esos saberes y conocimiento se organizan en actividades pedagógicas precisas para ser legadas y enseñadas a los y las estudiantes y comunidades los días que se determinen para su implementación, se debe tener presente:

1. La escuela se puede configurar de otra forma, dando así paso a la otra escuela, donde los intercambios de saberes se harán de manera practica

2. Las cuadraturas, planes, horarios, evaluaciones de la vieja escuela no son iguales a esta nueva forma de hacer escuela, por tanto la matricula, la estructura y los programas pueden tomar otra configuración más flexible y menos ajustadas a los horarios y la rigurosidad de la rutina escolar.

3. Los espacios permanentes para el desarrollo cultural endógeno pueden ser de libre albedrío, y pueden ser espacios donde todos los actores del hecho educativo y comunitario se sientan a gusto trabajándolos.

4. Los estudiantes y comunidad podrán escoger donde participar.

Los espacios permanentes deben acercarse cada vez más, a los criterios de pertinencia y coherencia sociocultural ajustados a la LOE, Plan Patria Y CRBV que son nuestras cartas de navegación

CUATRO CRITERIOS RIGEN LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LOS ESPACIOS PERMANENTES:

d) OCUPAR LAS MANOS

e) OCUPAR LA MENTE

f) OCUPAR EL CORAZON

g) PRACTICAR LA CONVIVENCIA

Con esto queremos dejar en claro que los espacios permanentes no son meramente teóricos, ni charlas ni clases tradicionales, sino que deben estar ajustados al aprender haciendo.

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA AYUDAR A LEVANTAR LOS PERFILES CULTURALES

Generalmente cuando queremos indagar, levantar y registrar los perfiles culturales nos encontramos con la barrera con el maestro donde expresa: “no se hacer nada” o “nunca aprendí a hacer nada”. En este sentido damos algunas ideas de como entrar en dialogo para levantar el perfil cultural.

• LA COMIDA VENEZOLANA: Todos aquellos saberes relacionados con la alimentación originaria, afro y campesina, sana, sabrosa y saludable de nuestras comunas, localidades, región, Nación venezolana y más allá la Patria Grande.

Levantar y registrar saberes para organizar actividades, que den cuenta de nuestra cultura alimentaría, originaria, afro, entre otras que apunten al desarrollo de seres saludables,

Levantar y registrar saberes para organizar actividades de comida alternativa para degustar y que desmonte los malos hábitos, la comida chatarra, y demás hábitos usos y costumbre heredados de la industria cultural capitalista

Levantar y registrar saberes para realizar actividades que reconstruyan nuestra alimentación integral a través de la elaboración de alimentos saludables, provenientes de cultivos sanos y seguros.

Levantar y registrar saberes para organizar actividades de convites: cachapadas, sancochos, arepadas colectivas que permitan juntarse y encontrarse para intercambiar ideas que nos permitan avanzar en el sentimiento comunal

Levantar y registrar saberes para organizar el deguste de los distintos sabores, dulce, salado, acido, agridulces, amargos, bebidas, entre oros que nos desarrollen el sentido del gusto y sus ricas combinaciones

TRADICIÓN ORAL Y ESCRITA: todos aquellos saberes que fortalezcan nuestro lenguaje y afiancen nuestras costumbres y valores comunales, locales, regionales y nacionales

f) Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se reconozcan códigos lingüísticos de comprensión social, propios de los pueblos, etnias, cultura. Hablando se entiende la gente. Organizar las rutas de las tertulias y retomar la visita como parte de un valor venezolano que se ha ido perdiendo

g) Levantar y registrar saberes para organizar actividades relacionadas con los usos de la escritura y la oralidad como herramienta para la preservación de la memoria histórica y de luchas familiares, comunales, locales, regionales, nacionales y latinoamericanas (cuentos, las anécdotas, las palabras, sus significados).

h) Levantar y registrar saberes para organizar actividades de oralidad, la tradición oral de abuelos, etnias, grupos sociales que a través de la palabra transfieren los legados imaginarios cosmogónicos, espirituales entre otras, que le dan sentido a la vida y la convivencia.

i) Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se comunique la producción oral de cuentos, las expresiones y alternativas comunicacionales que se den dentro de la comuna: cantos, corridos, lamentos, golpes, décimas, poesías, tonadas y “lírica”.

j) Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se produzcan escritos, libros, folletos, periódicos artesanales, periódicos escritos a mano, murales, carteleras que realcen el acto de comunicar y de comunicarse, carteles, afiches, murales que cuenten una historia.

TRADICIONES, USOS Y COSTUMBRES: aquellos saberes que preserven los buenos valores, las habilidades y destrezas que el pueblo necesita para juntarse y encontrarse sanamente y en paz.

d. Levantar y registrar saberes para organizar juegos de participación colectiva y cooperativos.

e. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que realcen y fortalezcan la convivencia comunal

f. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que generen el encuentro como por ejemplo lavado de ropa a mano en casa de algún vecino, fogatas de calle donde se cocine y se converse las ideas para salir adelante, reparaciones menores en casas vecindario para ayudar al vecino.

g. Levantar y registrar saberes para aprender a patinar, a manejar bicicleta, juegos con pelotas de diversos volúmenes y tamaños y hacer espacios de juntura y distracción además de recreación.

h. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que generen trabajos en cayapas, en convite, el tequio

i. Levantar y registrar saberes para organizar y fortalecer las actividades que realcen las tradiciones de las comunidades y su acometimiento en colectivo. Fiestas patronales, canto de cruz de mayo los bailes, cumpleaños entre otras tradiciones.

j. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de reconocimiento y respeto hacia los mayores, hacia las mujeres (visitas a los abuelos, saber escucharlos, visitas a mujeres luchadoras, visitas a niños con necesidades, visitas a jóvenes adultos especiales) para sensibilizar y retomar nuestras costumbres venezolanas de amor y escucha al que tiene experiencia y compasión hacia los que necesitan de nosotros. Organizar actividades para trabajar los saludos en la calle, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está, ¿cómo le va?

k. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de visitas a los vecinos para compartir y apoyar a las familias, personas que requieran del apoyo solidario. Aportando algo para llevar.

l. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que propicien el intercambio de bienes materiales y servicios: cortado de pelo, corotos que no se usan etc.

m. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de intercambio de comida, tomarse un cafecito, un té o infusión en la comuna, con los vecinos que quieran conversar sobre ideas buenas que tengan para hacer la vida más fácil.

n. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de limpieza colectiva de algún ambiente en particular por ejemplo ríos, quebradas, poda de jardines, limpieza de las calles, limpieza o barrido del frente de las casas comunales.

o. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que realcen el espíritu democrático. Asistir asambleas, participar de reuniones vecinales, comunales o comunitarias

ECONOMÍA SOCIAL: aquellos saberes relacionados con las formas de producción social o familiar.

Levantar y registrar saberes para organizar puntos de intercambios solidarios, trueques, cayapas, convites que permitan generar economía solidaria en los espacios comunales.

Levantar y registrar saberes para aprender hacer trueques, intercambios, cayapas, convites, tertulias desde la convivencia superando la competitividad.

Levantar y registrar saberes para organizar y aprender a realizar y disfrutar ferias de alimentos a bajo costos, vinculados a ministerio de la alimentación, comuna donde estudiantes, maestros habitantes de la comuna valoren la economía familiar y nuestra producción nacional.

Levantar y registrar saberes para aprender a organizar las ferias de alimentación sana saludable y sabrosa con la participación de toda la Comuna Educativa.

Levantar y registrar saberes para organizar y aprender hacer trabajo voluntario y desprendido, de beneficio común dentro de la Comuna Educativa.

Levantar y registrar saberes para aprender oficios con el INCES de reparación de equipos, mobiliarios, puertas, sillas, enchufe, cables, bombillos, electrodomésticos, libros, paredes, ventanas, preservación de los espacios físicos y territoriales, limpiezas de plazas.

Levantar y registrar saberes para aprender la técnica del regateo

Levantar y registrar saberes para organizar dentro de la Comuna Educativa actividades de limpieza y preparación de predios agrícolas.

Levantar y registrar saberes para organizar siembras y cosechas colectivas y cayapas dentro de la Comuna.

Levantar y registrar saberes para organizar y elaborar comidas colectivas con la aportación de todos y todas donde se den espacios de juntura y encuentros.

Levantar y registrar saberes para organizar emprendimientos sencillos desde las familias, colectivos, sectores para hacer menos penosa la vida

Expresiones Artísticas: Actividades relacionadas las expresiones artísticas para el desarrollo humano integral y el sentido de identidad local, regional, nacional latinoamericana y caribeña

1. Levantar y registrar saberes para organizar actividades relacionada con las expresiones dancísticas

2. Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se enseñe a bailar música de salsa, merengue, joropo, boleros, cha, cha, cha, así como también la música latinoamericana y caribeña.

3. Levantar y registrar saberes para organizar actividades relacionadas con la expresión musical: ensambles, reparación de instrumentos, elaboración de instrumentos, ejecución de instrumentos propios y foráneos

4. Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se enseñen a ejecutar instrumentos como la maraca, las claves, las panderetas, el cuatro, la quena, la flauta de carrizo, tambor, entre otros

5. Levantar y registrar saberes para actividades relacionadas con el canto desafinado, el canto lirico, corales, coros, el canto por placer,

6. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que realcen las canciones populares, las rondas, los himnos, las canciones patrióticas venezolanas latinoamericana y caribeñas

7. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de expresión plástica: el dibujo, la pintura, esculturas entre otras...

8. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que fomenten el cine desde el uso de filmadora, la edición de videos, la elaboración de guiones. Video clubes, actividades donde se ven y analizan películas.

9. Levantar y registrar saberes para organizar actividades radiales y televisivas

ARTESANÍA: Saberes relacionados con los legados ancestrales del barro, el modelaje, la cestería la talla, el tejido, el bordado, la hilandería artesanal, teñido orgánico, entre otras.

HISTORIAS FAMILIARES: La primera de nuestras identidades son nuestras familias, ellas traen en sus ascendencias (abuelos, bisabuelos, parientes) aspectos trascendentales que nos vinculan a las luchas, emprendimientos, vínculos, cosmovisiones, sentimientos que nos hacen merecedores de su historia. Con las redes sociales se van perdiendo las memorias y niños, jóvenes crecen sin conocer o saber quiénes son sus familiares.

1. Levantar y registrar saberes para organizar actividades que permitan recolectar fotografías, artículos del periódico, relatos, cuentos y escritos sobre nuestros parientes y abuelos.

2. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de elaboración de folletos a mano y carteleras comunales que den cuenta de las potencialidades de los vecinos.

3. Otras.

HISTORIA LOCAL: actividades relacionadas con la elaboración de las historias comunales, locales, comunitarias de manera escrita o audiovisuales.

TECNOLOGÍA POPULAR Y APROPIABLE: Saberes que apuesten a la construcción de tecnologías alternativas en el uso racional de la energía en todas sus formas. Actividades donde se elaboren inventos para la mejora de la calidad de vida.

1. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de arado con bueyes

2. Levantar y registrar saberes para organizar y elaborar sistema de riego por goteo

3. Levantar y registrar saberes para organizar actividades de autoconstrucción de calles, viviendas, fogones con materiales alternativos

4. Levantar y registrar saberes para organizar y realizar formas de siembra; en terrazas, siembras verticales

5. Levantar y registrar saberes para elaborar Biodigestores

6. Levantar y registrar saberes para Control biológico de insectos

7. Levantar y registrar saberes para la elaboración de abono orgánico

8. Levantar y registrar saberes para realizar instrumentos de medida: anemómetros, termómetros, barómetros, pluviómetros, entre otros.

9. Levantar y registrar saberes para aprovechamiento de energía solar, construcción de paneles solares, cocinas solares, maquinas desalinizadora

10. Levantar y registrar saberes para realizar sistemas hidráulicos, máquinas moledoras de café, maíz, cacao entre otras.

11. Levantar y registrar saberes para elaborar filtros para agua.

FORMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA: se vincula a la vocación productiva y agroecologica el cual operara en cada espacio educativo y comunal de manera permanente y articulado con el programa todas las manos a la siembra.

Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se realicen procesos productivos relacionados con, selección de terrenos, infraestructura para sembrar, recolección y preservación de semillas nativas o autóctonas, producción y procesamiento de alimento, la luz, estudio de suelo, diseño de la siembra sistema de riegos, planificación de la siembra, manejo de insectos y enfermedades en la siembra, la cosecha, el consumo.

Levantar y registrar saberes para organizar actividades relacionadas con la salud integral, lavado del cuerpo(baño), cuidados del cuerpo, actividades cotidianas donde se ejercite el cuerpo y alimentación sana y diversa.

Levantar y registrar saberes para organizar los espacios convivenciales, plazas, casas, múltiples, canchas deportivas

Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se desarrollen prácticas ecológicas; preservación del agua, reciclaje, conservación y ahorro de la energía.

Levantar y registrar saberes para organizar actividades de siembra y reforestación de árboles ornamentales y frutales

Levantar y registrar saberes para la construcción de jardines, productivos y de ornato

Levantar y registrar saberes para la limpieza del ambiente, las calles, los ríos entre otras. (Ver compendio del PTMS)

Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se aprenda a reconocer las aves, los arboles de la comuna, de la comunidad, elaborar mapas y la caracterización de las mismas y a cuidarlas

Levantar y registrar saberes para organizar actividades donde se realce el cuido de los animales de consumo.